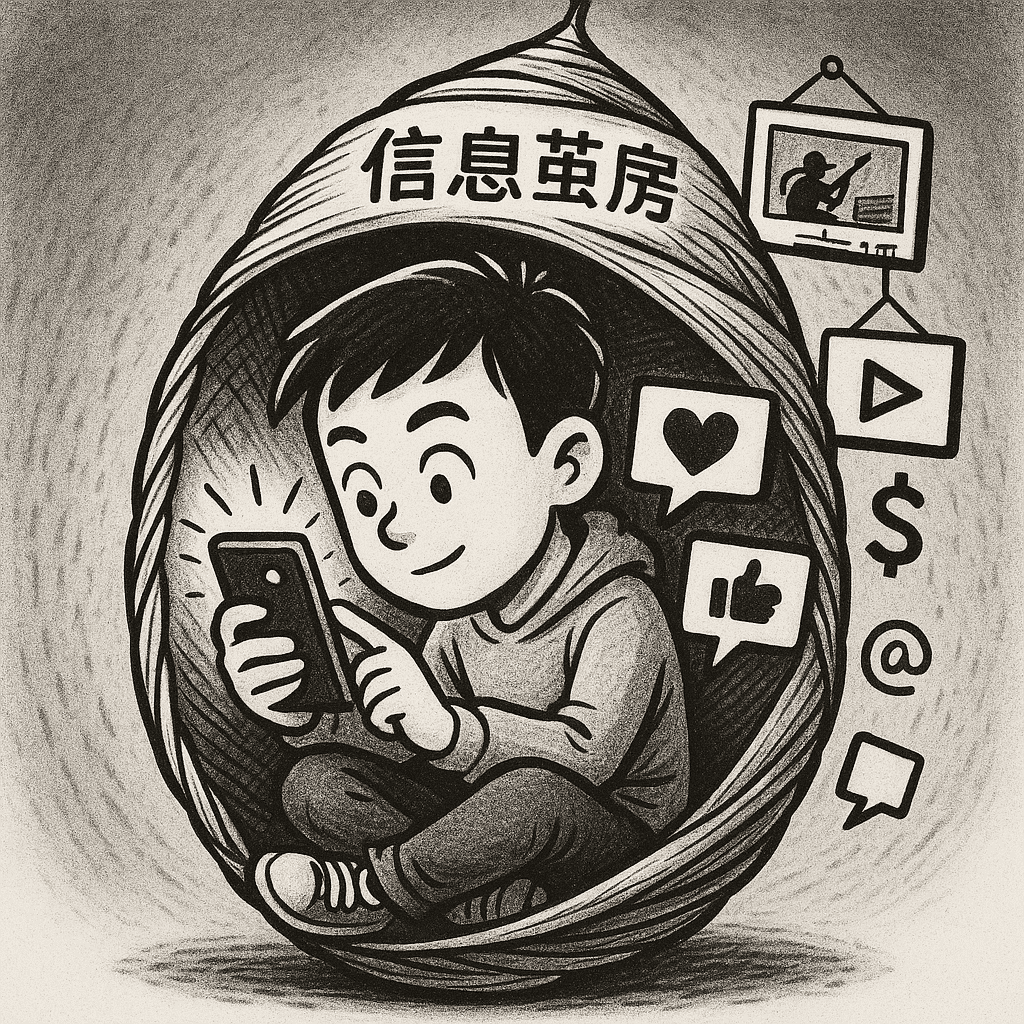

信息茧房:算法织就的蚕茧

点击卡片查看详细内容

信息茧房:算法织就的蚕茧

现象剖析

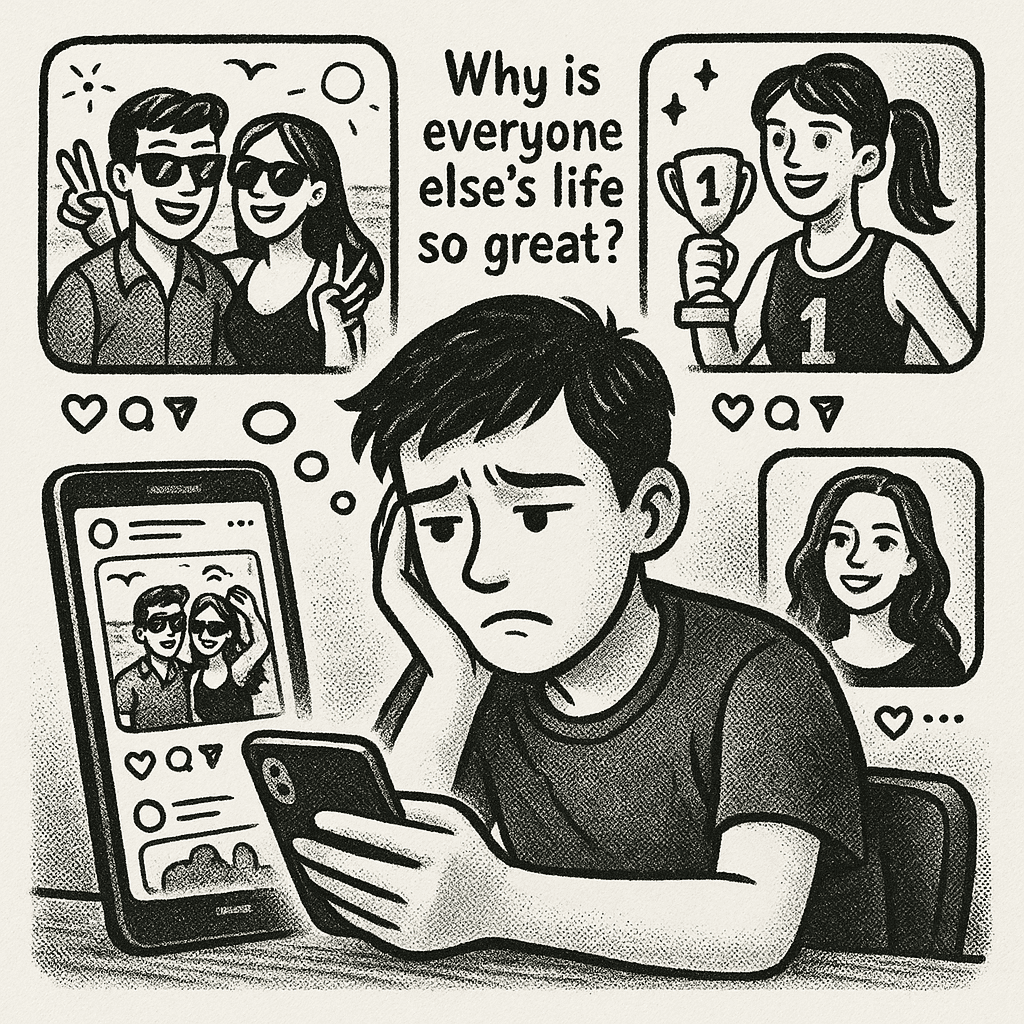

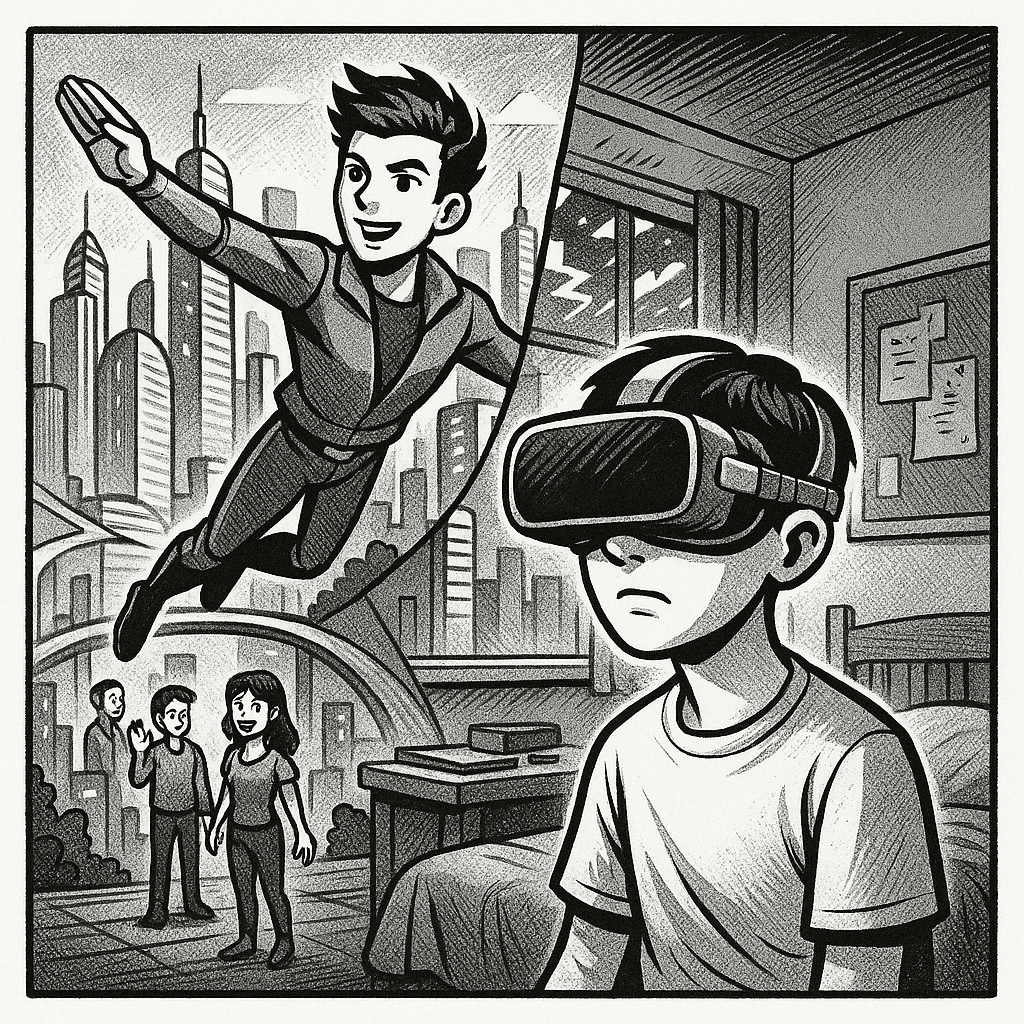

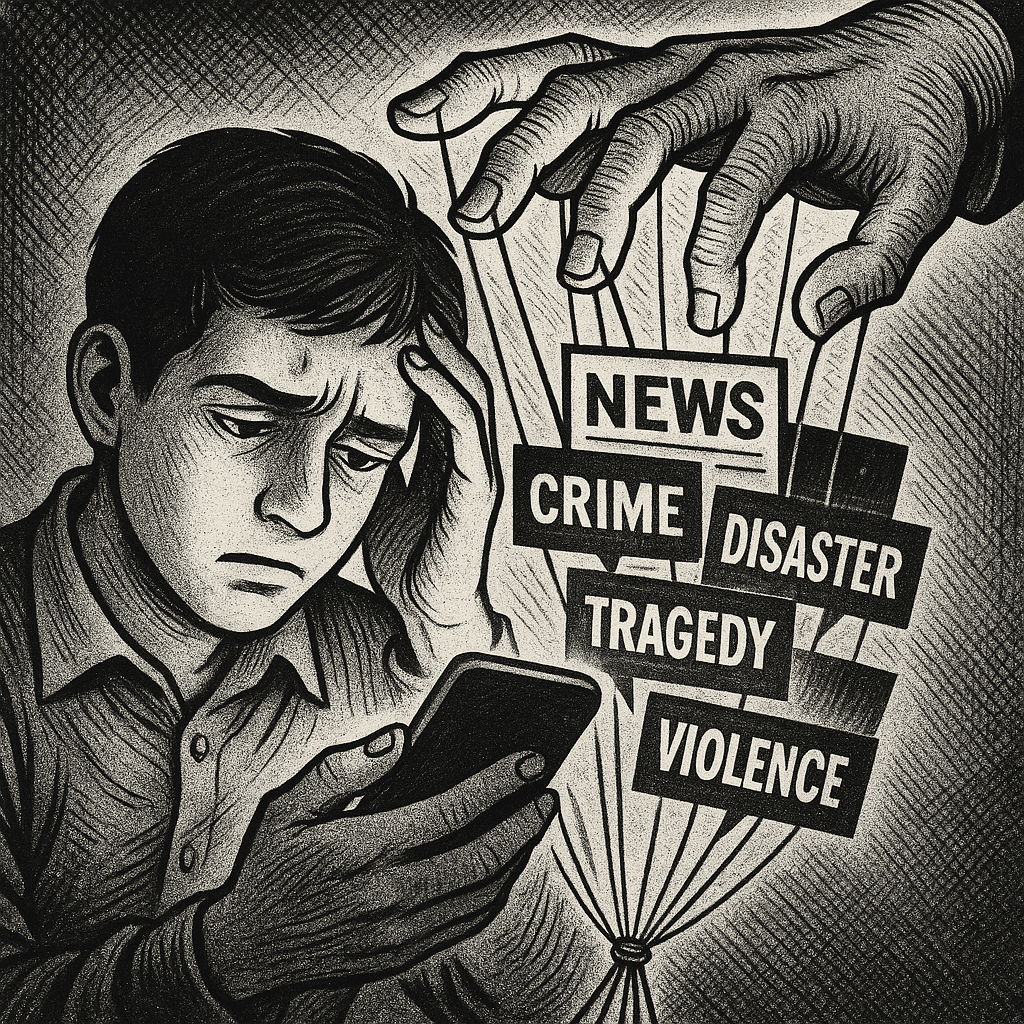

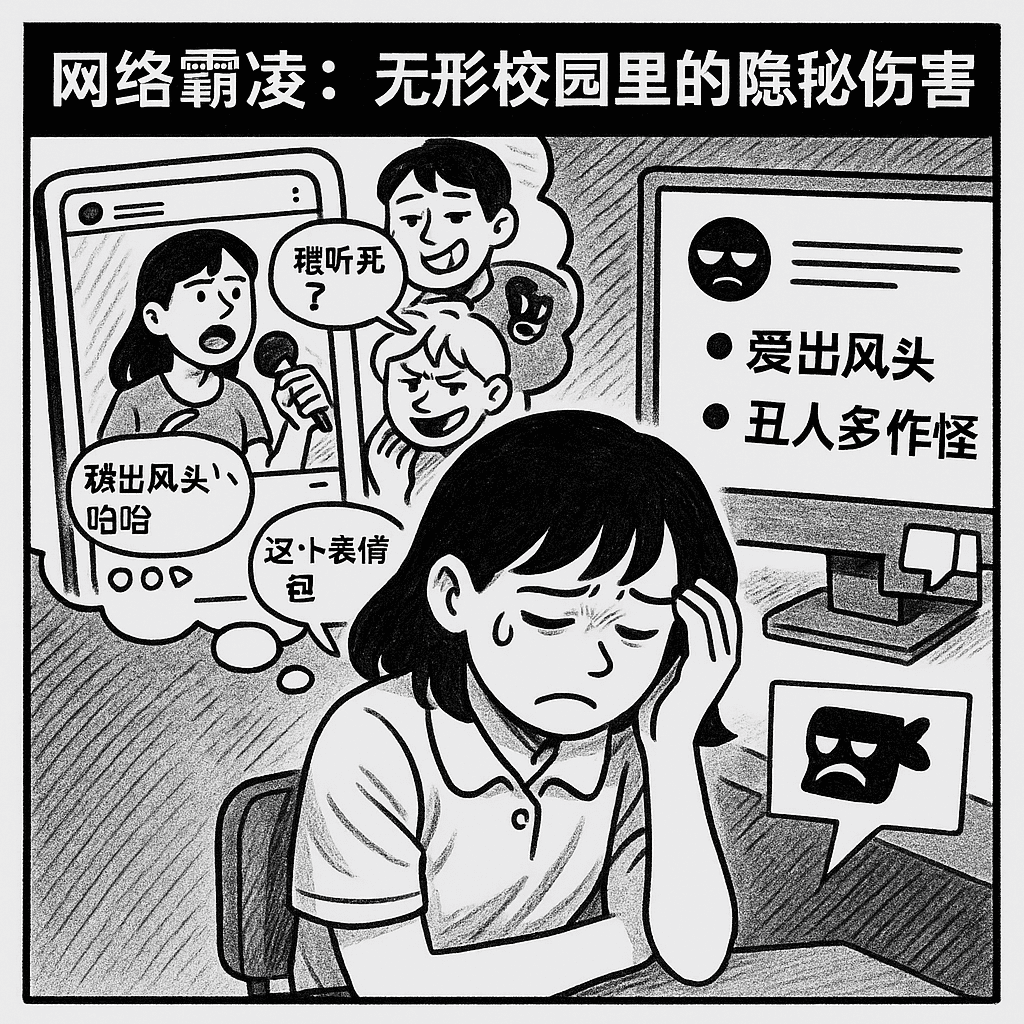

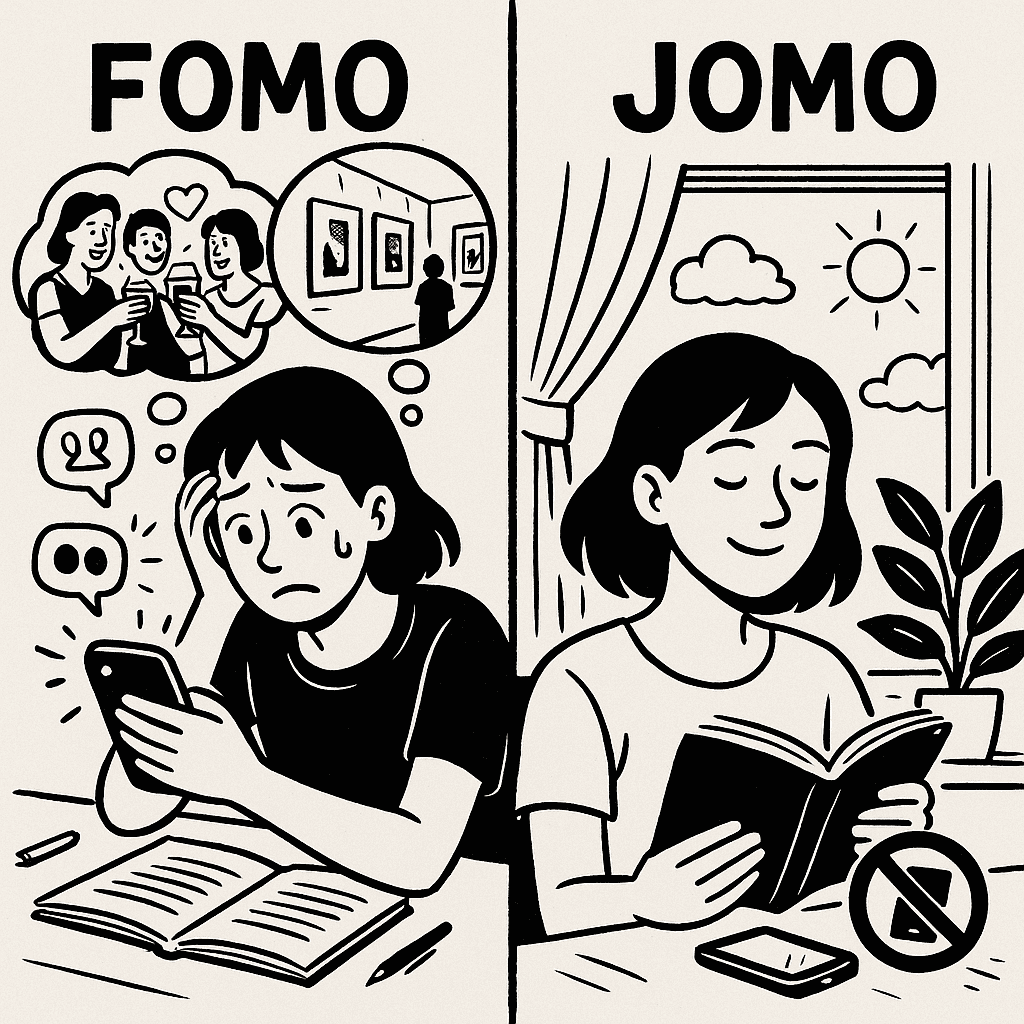

观点: 我们正被无形地困在"信息茧房"里,只接触自己感兴趣的同类信息,导致视野变窄。

事实: 平台算法是主要推手。它精准记录你的偏好,持续投喂相似内容,让你停留在舒适圈。这伴随着:

- 回声室效应 (Echo Chamber): 反复听到相似观点,使其被强化,可能走向偏激。

- 过滤气泡 (Filter Bubble): 算法过滤掉你不感兴趣的信息,让你错失新观点。

风险: 认知片面,欲望被不断加深(如游戏、消费),丧失发现新兴趣的机会。

生存小贴士

- 有意"破茧": 主动订阅或浏览不同领域的内容(科普、艺术等),给信息源透气。

- 求证与思辨: 遇到反复出现的观点时,主动搜索相反意见,锻炼批判性思维。

- 跨圈交流: 多与圈外朋友聊天,了解他们的关注点,拓宽视野,避免偏听偏信。